HARGA SEBUAH KOMPETENSI

Baca Juga

Kemarin sore saya mampir ke tukang remote dan kunci kendaraan. Sudah seminggu saya menunda. Remote kendaraan saya mulai rewel, tombolnya susah ditekan. Setiap kali mau kunci pintu, harus dipencet agak keras. Saya selalu lupa mampir. Sampai akhirnya kemarin, sehabis ngajar dan menjemput anak sekolah, saya belok juga ke tempat kecil di pinggir jalan itu. Hanya bilik kecil, dua kursi plastik, dan satu meja berisi kabel, solder, dan alat-alat kecil yang membuat saya heran bagaimana semua itu bisa menghasilkan solusi.

Masnya menyambut dengan senyum. Dia langsung paham begitu saya tunjukkan remote-nya. Ia buka casing-nya, lihat dalamannya, lalu bilang, “Bantalan tombolnya aus, Pak.” Ia bicara tenang, tidak sok tahu, dan langsung ke inti masalah. Saya tanya bisa diperbaiki? Ia angguk, tapi dengan catatan: “Umurnya sudah uzur, Pak. Saya bisa akali dulu, tapi nanti sebaiknya ganti baru.” Ia lalu potong karet kecil, tempel di bagian tombol, dan mengelas sedikit bagian bawahnya. Tangannya lincah, matanya fokus, dan mulutnya diam. Hanya suara solder dan aroma plastik yang terbakar tipis.

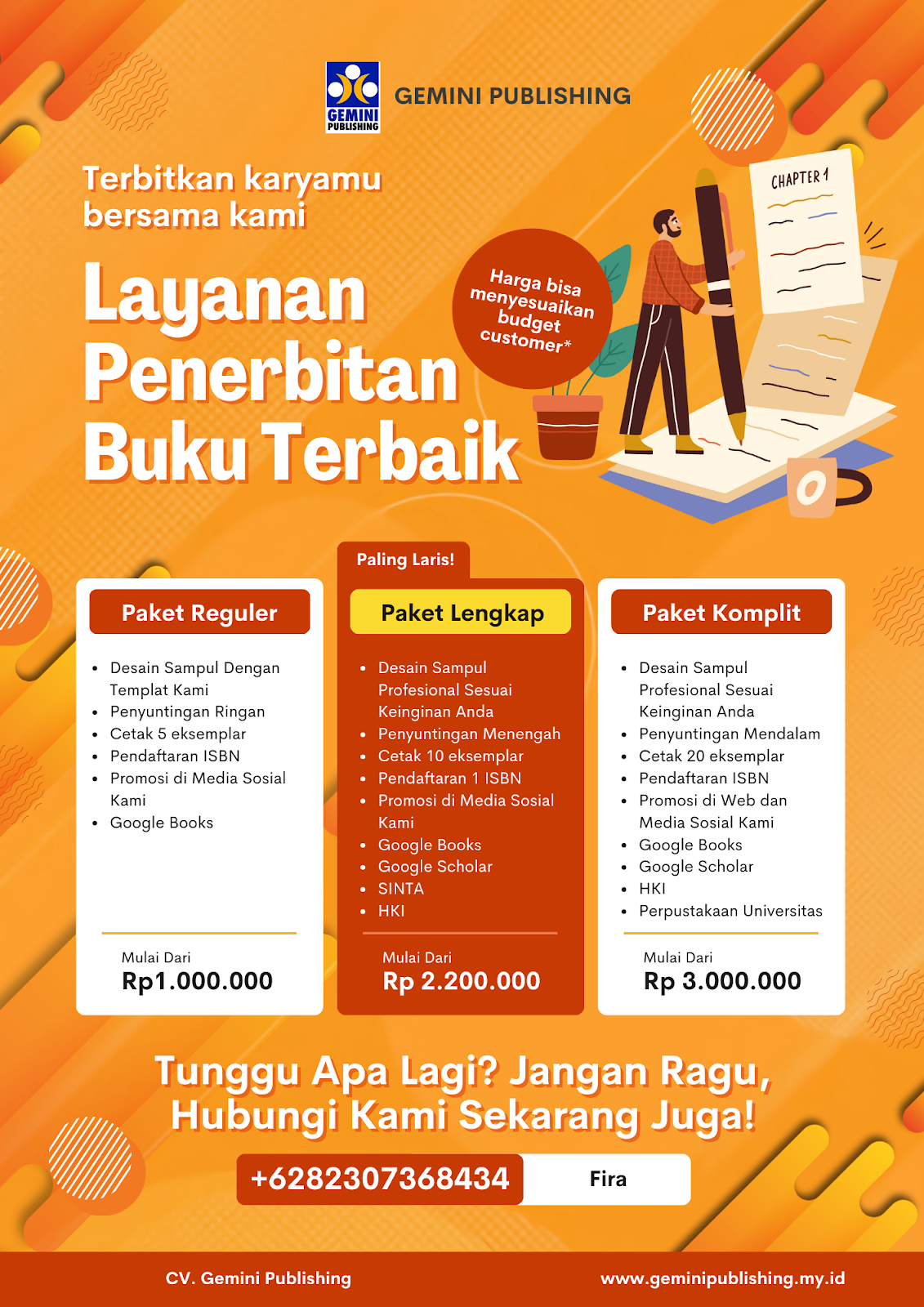

|

| Ilustrasi (Gambar : AI Generated) |

Tak sampai sepuluh menit, remote itu hidup lagi. Saya tekan tombolnya, dan kendaraan di luar langsung menyala lampunya. Saya tersenyum. Ia juga. “Berapa?” tanya saya. Ia jawab, “Terserah Bapak saja.” Jawaban yang membuat saya malu. Saya tahu pekerjaan itu terlihat sepele. Tapi kalau saya yang disuruh mengerjakannya, saya pasti akan merusaknya. Saya keluarkan tiga lembar rupiah. Ia menolak sebentar, lalu menerimanya sambil senyum. “Terima kasih, Pak.” Saya balas, “Saya yang terima kasih.”

Sepanjang perjalanan pulang saya berpikir, betapa sering kita menilai orang bukan dari keahliannya, tapi dari tempat ia bekerja. Padahal, di depan saya tadi, ada seorang profesional sejati. Ia tahu masalahnya di mana, tahu batas kemampuan alatnya, dan tahu cara memperpanjang usia pakai. Bukankah itu inti dari kompetensi? Cepat mendiagnosis, tepat memberi solusi, dan tahu kapan berhenti. Semua itu tidak lahir dari sekadar coba-coba. Tapi dari jam terbang dan ketekunan.

Teman saya pernah punya masalah serupa. Ia ke bengkel resmi. Jawabannya standar: “Ganti baru, Pak.” Biayanya hampir sejuta. Padahal masalahnya hanya di bantalan kecil itu. Di tangan si tukang jalanan, masalah itu selesai dengan karet potongan. Bedanya, satu belajar dengan sistem, satunya belajar dari pengalaman. Tapi hasil akhirnya, siapa yang lebih efisien? Siapa yang lebih solutif? Saya tidak sedang membandingkan, tapi dunia ini sering tidak adil terhadap mereka yang belajar tanpa gelar.

Kejadian kemarin membuat saya teringat sebuah cerita yang ramai di media sosial. Seorang dosen, lulusan universitas ternama di luar negeri, menulis tentang pengalamannya menjadi pembicara di acara seminar. Ia satu panel dengan seorang influencer. Dosen itu dibayar 300 ribu rupiah. Sedangkan influencer itu dibayar jutaan, plus fasilitas penginapan dan permintaan khusus. “Rasanya lucu,” tulisnya. “Saya menyiapkan materi berhari-hari, membaca banyak referensi, menyusun data, sementara si influencer hanya datang dengan gaya bicara menarik.”

Bukan soal iri. Ia tahu posisi influencer sekarang sedang naik daun. Tapi di balik tulisannya, ada rasa getir. Tentang bagaimana bangsa ini menghargai kompetensi. Tentang bagaimana pengetahuan sering kalah oleh popularitas. Tentang bagaimana kerja otak sering kalah dari kerja kamera. Dan tentang bagaimana keringat panjang yang ditempa bertahun-tahun kalah oleh dua menit bicara yang viral di TikTok.

Saya membaca tulisan itu dengan senyum tipis. Karena saya tahu perasaan itu. Dulu, waktu masih sering diundang bicara, saya juga tidak pernah tahu berapa honor yang pantas diminta. Kadang saya dibayar besar, kadang tidak sama sekali. Tapi bukan itu poinnya. Yang saya lihat adalah bagaimana pihak pengundang menilai pekerjaan kita. Ada yang melihat isi, ada yang melihat nama. Ada yang menghitung jam, ada yang menghitung pamor. Dunia jasa memang aneh. Harga bukan ditentukan oleh waktu kerja, tapi oleh persepsi.

Di luar negeri, profesi yang berbasis kompetensi punya posisi yang jelas. Di Jepang, tukang yang bisa memperbaiki jam antik bisa dihargai lebih tinggi dari lulusan universitas. Di Jerman, mekanik mesin bisa punya penghasilan lebih besar dari pegawai kantoran. Karena di sana, keahlian dihargai setara dengan ilmu. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Orang tahu bahwa skill tidak jatuh dari langit, tapi dari proses panjang belajar dan gagal berkali-kali.

Sementara di sini, kita masih terjebak pada simbol. Gelar, jabatan, pangkat. Semuanya menjadi ukuran nilai seseorang. Tapi begitu bicara tentang harga jasa, semua jadi serba murah. Guru les dibayar per jam seadanya. Dosen diundang bicara dibayar setara makan siang. Padahal di balik itu ada waktu yang tersita, pikiran yang terkuras, dan pengalaman yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Seolah pengetahuan itu tidak punya nilai tukar.

Saya kadang bertanya-tanya, sejak kapan bangsa ini kehilangan rasa hormat pada kompetensi? Dulu, seorang guru dianggap tokoh. Sekarang, sering dianggap pengisi waktu luang. Di acara resmi, sering mereka duduk di kursi belakang. Di panggung, yang utama adalah nama-nama yang ramai di media sosial. Entah sejak kapan ukuran kualitas digantikan oleh jumlah pengikut.

Masalahnya bukan hanya soal uang. Tapi juga tentang mindset. Kita terbiasa berpikir bahwa pekerjaan intelektual itu tidak perlu dihargai tinggi, karena dianggap pengabdian. Akibatnya, banyak orang pintar justru enggan berbagi. Mereka lelah menjelaskan hal yang tidak dihargai. Mereka muak melihat orang yang berbicara tanpa isi, tapi mendapat sorotan. Sementara mereka, yang belajar serius, tenggelam dalam sunyi.

Saya tidak menyalahkan panitia yang mengundang dosen itu. Mungkin mereka berpikir, influencer lebih laku dijual. Karena orang datang bukan untuk belajar, tapi untuk berfoto. Seminar sudah bergeser menjadi hiburan. Orang tidak butuh isi, tapi butuh dokumentasi. Itulah pasar. Dan pasar selalu mengikuti selera, bukan kualitas. Maka wajar jika yang populer lebih mahal daripada yang kompeten.

Tapi di titik tertentu, pasar juga butuh keseimbangan. Karena tanpa orang-orang kompeten, dunia akan penuh tipu daya. Siapa yang akan memastikan informasi yang beredar benar? Siapa yang akan menulis, meneliti, dan mengajar dengan dasar ilmu? Kalau semua hanya bergantung pada popularitas, maka kebenaran akan tergeser oleh kehebohan. Dan kehebohan, seperti yang kita tahu, umurnya pendek.

Di Taiwan dulu, saya sering melihat bagaimana universitas menghargai dosen tamu. Mereka tidak melihat titel, tapi kontribusi. Seorang pengrajin bambu bisa diundang untuk mengajar desain produk, dan dibayar sama dengan profesor. Karena yang dilihat adalah kompetensi, bukan status. Saya kagum pada cara berpikir itu. Semua orang punya nilai, asalkan ia tahu apa yang ia kuasai, dan bisa membaginya dengan orang lain.

Di sisi lain, ada budaya malu di antara kaum intelektual kita untuk bicara soal honor. Seolah uang membuat kerja mereka kehilangan makna. Padahal, tidak ada salahnya profesional dihargai sesuai kapasitasnya. Dokter dibayar mahal bukan karena rakus, tapi karena tanggung jawabnya besar. Dosen, peneliti, konsultan, atau bahkan tukang remote, semua punya tanggung jawab di bidangnya. Dan setiap tanggung jawab butuh penghargaan yang pantas.

Saya percaya, bangsa akan maju jika menghargai keahlian. Bukan sekadar popularitas. Tapi bagaimana cara mengubah cara pandang ini? Harus dimulai dari diri kita. Dari cara kita membayar tukang, guru, pembicara, penulis, atau siapa pun yang bekerja dengan otak dan tangannya. Jangan minta murah hanya karena mereka terlihat sederhana. Harga bukan soal rupa, tapi soal proses.

Saya jadi ingat, di Korea Selatan, seorang montir yang mampu memperbaiki mobil impor dengan efisien mendapat gelar “engineer,” bukan “tukang.” Gelar itu bukan formalitas. Tapi penghormatan atas kemampuan. Mereka sadar, negara maju tidak bisa berdiri di atas teori saja. Ia butuh orang-orang yang bisa mengeksekusi, memperbaiki, mencipta, dan menyelesaikan masalah nyata.

Mungkin itu juga yang hilang dari kita. Kita terlalu sibuk mengagumi gelar, tapi lupa menghargai keterampilan. Padahal, semua bangsa besar berdiri di atas dua kaki: ilmu dan keahlian. Ilmu tanpa keahlian hanya wacana. Keahlian tanpa ilmu hanya kebetulan. Dan dua-duanya harus diberi ruang yang sama, termasuk dalam hal penghargaan.

Saya sering bertemu orang-orang lapangan yang lebih bijak dari lulusan universitas. Mereka tidak banyak bicara, tapi tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak hafal teori, tapi paham logika. Mereka tidak punya gelar, tapi punya kemampuan. Orang seperti itu sering luput dari perhatian, padahal merekalah yang menjaga dunia tetap berjalan.

Harga sebuah kompetensi tidak selalu bisa diukur dengan uang. Tapi uang tetap penting sebagai bentuk penghargaan. Karena manusia hidup dengan kebutuhan. Menghargai keahlian orang lain bukan berarti menyanjung, tapi memberi imbalan yang wajar atas waktu dan pengetahuan yang ia bagi. Itu etika, bukan sekadar transaksi.

Saya ingin bangsa ini belajar menghormati keahlian sejak dini. Dari rumah, dari sekolah. Jangan ajarkan anak untuk hanya jadi terkenal. Ajarkan mereka untuk jadi ahli di bidangnya. Karena ketika semua berlomba menjadi terkenal, akan semakin sedikit orang yang tahu cara memperbaiki sesuatu yang rusak.

Kembali ke si tukang remote itu. Ia tidak tahu teori ekonomi, tapi ia paham nilai waktu. Ia tidak baca buku motivasi, tapi ia bekerja dengan hati. Ia tidak minta tarif, tapi memberi solusi. Dan di situlah pelajaran berharga itu: kompetensi tidak berisik. Ia bekerja dalam diam, tapi hasilnya berbicara.

Kadang, penghargaan yang paling tulus bukan datang dari angka di kertas, tapi dari rasa hormat di hati. Tapi kalau bisa dua-duanya? Menghargai dengan hormat, dan membayar dengan pantas. Dunia ini akan terasa lebih adil.

Karena pada akhirnya, harga sebuah kompetensi bukan ditentukan oleh siapa yang melihat, tapi oleh siapa yang menghargai.

0 comments