Pagi tadi saya tidak ke pantai. Juga tidak ke kolam renang. Dua tujuan favorit saya di hari Minggu. Kali ini jalurnya berbeda. Saya belok ke Balai Buntar. Sebuah gedung pertemuan milik Pemprov yang letaknya hanya sepuluh menit dari rumah. Biasanya gedung itu tampak besar tapi sepi, terlebih Senin sampai Jumat. Pintu terkunci. Lampu padam. Halamannya lengang. Tapi Minggu pagi seperti tadi, tempat itu berubah jadi ruang hidup yang ramai dan penuh energi.

Kendaraan saya melaju pelan memasuki area parkir. Matahari belum tinggi, tapi suara orang berolahraga sudah ramai. Ada yang lari memutari halaman. Ada yang jalan cepat sambil memakai smartwatch. Ada yang senam mengikuti instruktur. Ada yang mengatur nafas, melakukan pendinginan, atau sekadar duduk menunggu teman. Udara pagi itu seperti punya nada riang. Ada getaran semangat yang sulit dicari di hari kerja.

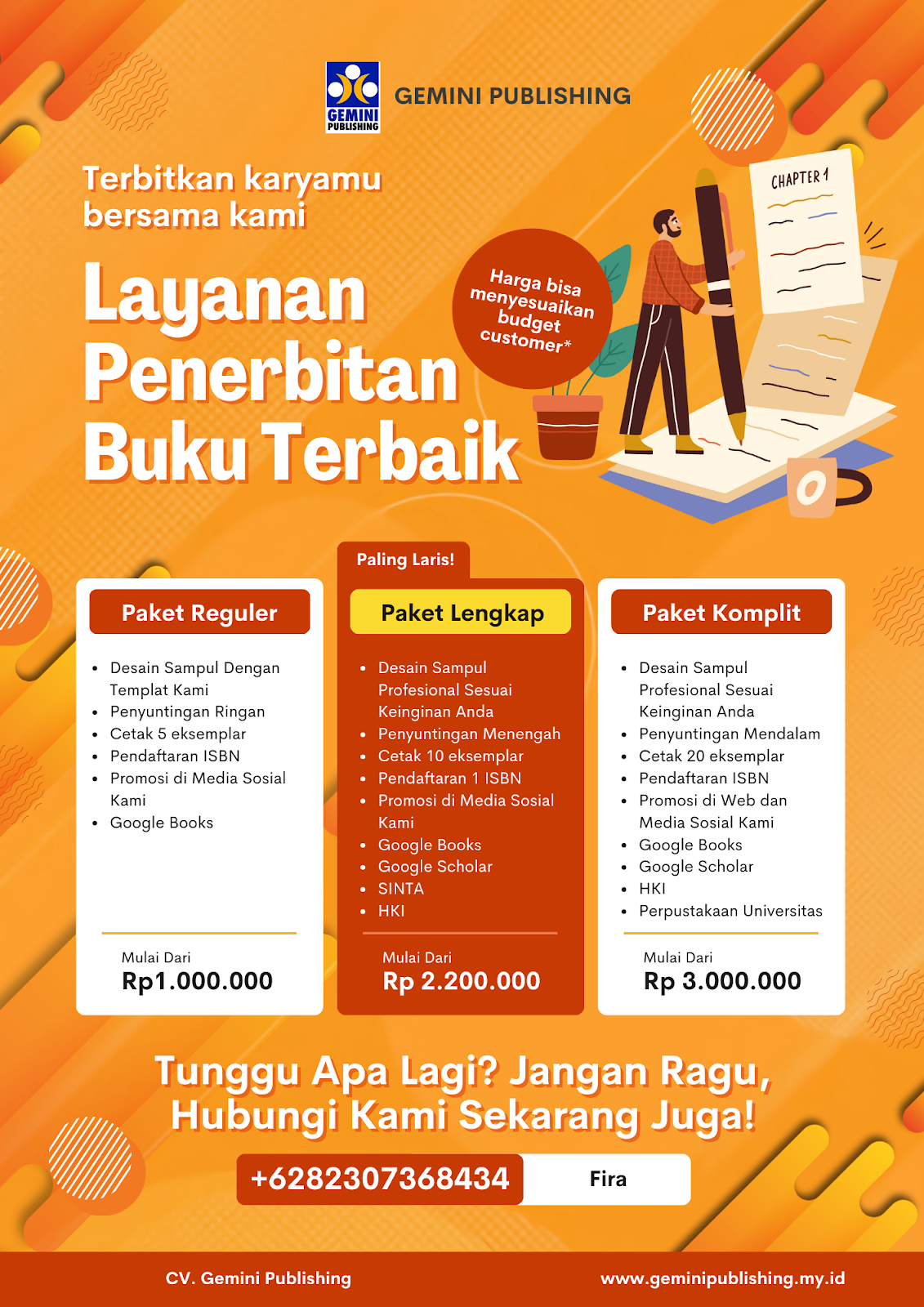

|

| Ilustrasi (Gambar : AI Generated) |

Saya datang bersama istri dan anak-anak. Dua anak saya membawa sepeda kecilnya. Mereka langsung melesat begitu turun dari kendaraan. Istri saya tersenyum, mengawasi sebentar, lalu bergabung jalan kaki bersama saya. Rencana kami sederhana, enam putaran mengelilingi halaman Balai Buntar. Lumayan untuk memeras keringat. Lumayan untuk membuang lemak yang saya kumpulkan dari rapat dan makan tak teratur sepanjang minggu.

Putaran pertama masih enteng. Nafas belum terasa berat. Putaran kedua mulai ada keringat di dahi. Putaran ketiga mulai terasa ritmenya. Sejak putaran pertana kami bertemu rekan sesama dosen. Ia sedang berjalan sendiri. Kami lalu berjalan bertiga. Ngobrol sambil terus melangkah. Obrolannya macam-macam. Mulai dari mahasiswa, penelitian, sampai tugas administrasi yang tidak pernah selesai.

Putaran kelima terasa lebih cepat karena sambil bercerita. Putaran keenam terasa paling berat. Mungkin karena kami sudah mulai gobyos. Tapi, justru di saat itu tubuh terasa lebih hidup. Keringat seperti membersihkan kepala. Ada rasa lega yang muncul tiap kali Minggu pagi saya habiskan seperti ini.

Sambil pendinginan, mata saya menangkap lapak kecil di pojok. Lapak kukusan. Kukusan di sini bukan kue mewah. Isinya sederhana sekali. Pisang kukus. Ubi kukus. Jagung kukus. Singkong kukus. Filosofi jajanan sehat yang diproses selembut mungkin, tapi tetap membuat tenaga pulih. Asapnya mengepul dari panci besar yang berada di atas kompor kecil. Meja sederhana menopang semuanya. Dulu hanya meja polos dengan spanduk kecil. Pagi ini saya melihat ia sudah punya tulisan nama lapaknya. Lebih rapi. Lebih meyakinkan.

Saya mendekat. Ada aroma khas kukusan yang membuat saya seperti kembali ke masa kecil. Penjualnya mengangkat kepalanya, lalu tersenyum. Tak lupa ia menyalami tangan saya. Ia mengenali saya duluan. Ferdi. Mantan mahasiswa saya. Pernah ikut kelas yang saya ajar. Pernah saya bimbing saat magang. Pernah tanya banyak hal soal dunia kerja. Kini ia berdiri di hadapan saya, bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai pelaku usaha.

Saya senang melihatnya. Ada kebanggaan kecil yang muncul tanpa saya sadari. Lapak ini ia mulai sejak September. Sebulan sebelum ia wisuda. Saya jadi ingat bagaimana ia dulu cukup rajin di kelas. Tidak paling pintar. Tidak paling vokal. Tapi serius. Anak jenis ini biasanya memproses hal dalam-dalam, lalu bergerak tanpa banyak kata.

Saat pertama kali ia buka lapak, ia hanya membawa meja kecil. Kukusan seadanya. Kompor kecil. Dan banner kecil. Tanpa branding. Pagi ini lapaknya berbeda. Masih kecil. Masih sederhana. Tapi sudah punya identitas. Ada tulisannya. Ada penyusunan produk lebih rapi. Ada kesan bahwa ia terus memperbaiki.

Saya tanya bagaimana penjualannya. Ia bilang cukup bagus. Kadang habis sebelum jam sembilan. Kadang sisa sedikit. Bahkan pas saya datang, tinggal sisa beberapa saja. Saya melihat matanya berbinar. Energi seorang pemilik usaha kecil yang masih mencintai proses. Belum lelah oleh hitung-hitungan besar. Masih menikmati tiap pembeli yang datang.

Saya membeli 1 bungkus. Kombinasi Pisang, ubi, dan singkong. Ferdi melayani cepat. Tangannya cekatan. Saya sempat mengamati caranya membungkus. Ada kebiasaan tersendiri. Setiap pembungkusannya dilakukan dengan teliti. Tidak asal. Mungkin karena ia menyadari pembeli pagi ini baru selesai olahraga. Mereka ingin makan yang bersih, sehat, dan tidak ribet. Dan seperti biasa, jika saya yang beli pasti diberi lebih. Pernah saya tegur jangan sering-sering ngasih lebih karena ini jualan, dia bilang tidak apa-apa.

Anak istri saya ikut menghampiri. Anak-anak langsung mengambil jagung kukus. Istri mencicipi ubi. Mereka bilang enak. Saya tersenyum. Ada kepuasan tersendiri melihat keluarga saya menikmati hasil kerja mantan mahasiswa saya sendiri.

Saya lalu cerita ke istri bahwa semester ini saya mengajar lima kelas bisnis dan kewirausahaan dari 3 program studi berbeda. Di beberapa kelas saya sering menjadikan Ferdi contoh. Saya tunjukkan bagaimana ia melihat peluang. Bagaimana ia memilih lokasi. Bagaimana ia tidak malu menjual kukusan. Saya bilang ke mahasiswa bahwa kewirausahaan tidak selalu berarti aplikasi digital, startup, pitching, dan inkubator. Kadang hanya berarti membaca situasi dan mengambil langkah kecil.

Ferdi membaca gelombang gaya hidup sehat yang sedang melanda kota. Ia melihat bahwa Balai Buntar adalah salah satu titik teramai di Bengkulu untuk olahraga. Selain Pantai Panjang. Selain Stadion Sawah Lebar. Ia hitung kemungkinan. Ia perkirakan kebutuhan orang. Ia pikirkan jajanan apa yang cocok dikonsumsi setelah olahraga. Dan ia pilih kukusan.

Saya sering bilang ke mahasiswa, peluang datang ke mereka yang tangannya bergerak. Ke mereka yang bangun lebih pagi. Ke mereka yang tidak menunggu posisi prestisius dengan meja dan AC. Ferdi memilih jalur itu. Ia tidak terjebak gengsi sarjana. Ia tidak malu menjual makanan sederhana. Orang seperti ini biasanya bertahan lebih lama.

Melihat Ferdi pagi ini membuat saya ingat mahasiswa saya yang lain. Lulus tahun 2017. Membangun bisnis wahana bermain anak. Jenis hiburan yang sering ada di lapangan atau ruang terbuka. Saya pernah melihatnya. Ada odong-odong. Ada trampolin. Ada permainan bola warna-warni. Usahanya terlihat sederhana, tapi ternyata tidak kecil.

Suatu hari saya berbincang dengan karyawannya. Saya tanya omzet. Angkanya membuat saya terdiam. Jauh lebih besar dari karyawan kantoran yang terlihat meyakinkan. Bahkan ketika Lebaran, omzetnya melonjak berkali lipat. Si pemiliknya bercerita bahwa ia sering ditanya orang kenapa mau mengurusi wahana anak seperti itu. Ia jawab bahwa ia malu jika tidak bekerja. Ia malu jika bergantung pada orang lain.

Pola pikir yang sama saya lihat pada Ferdi. Tidak menunggu. Tidak menunda. Tidak overthinking. Mulai saja. Jalan dulu. Perbaiki sambil berjalan. Keringat pagi membuat langkahnya lebih tajam. Embun di Balai Buntar menjadi saksi usaha kecil yang bisa tumbuh besar jika ketekunan mengiringinya.

Saya berdiri agak lama di depan lapak Ferdi. Saya lihat satu per satu pembeli datang. Ada ibu-ibu baru selesai senam. Ada bapak-bapak baru selesai lari enam putaran seperti saya. Ada remaja yang sekadar beli satu porsi pisang untuk dibawa pulang. Ferdi melayani semua dengan ramah.

Anak muda seperti dia membuat saya yakin bahwa masa depan kota ini tidak kurang orang rajin. Mereka mungkin tidak muncul di baliho. Tidak naik panggung. Tidak bicara soal visi besar. Tapi mereka bekerja. Mereka bangun lebih pagi. Mereka mengukus panganan sederhana untuk orang yang berolahraga.

Olahraga saya pagi itu selesai lebih cepat dari biasanya. Tapi saya merasa mendapat lebih banyak. Tidak hanya keringat. Tapi juga pengingat. Bahwa keberanian wirausaha bukan soal modal. Bukan soal status. Bukan soal gelar. Tapi soal siapa yang berani mulai.

Balai Buntar memang gedung pertemuan. Gedung yang ramai hanya saat pernikahan Sabtu–Minggu. Tapi bagi saya, Balai Buntar pagi tadi berubah menjadi ruang kuliah terbuka. Tanpa absen. Tanpa proyektor. Tanpa dosen berdiri di depan. Pengajarnya adalah Ferdi. Materinya adalah keberanian memulai.

Seusai membeli kukusan, saya pamit ke Ferdi. Ia tersenyum. Saya juga tersenyum. Kami tidak lama bicara. Tapi cukup memberi saya bahan renungan untuk seharian. Sebelum pergi saya ajak dia berfoto di depan lapaknya. Saya berjalan kembali ke istri dan anak-anak. Melihat mereka menikmati pagi membuat saya merasa Minggu ini lengkap.

Sebelum pulang, saya sempatkan melihat lagi halaman Balai Buntar dari kejauhan. Lapangan itu penuh gerak. Penuh suara tawa. Penuh semangat orang-orang yang memulai Minggu dengan langkah kecil tapi penting. Dan di sudut itu, lapak kecil Ferdi terus mengepul. Menandai keberanian seorang anak muda menghadapi hidup.

Setiap Minggu pagi, Balai Buntar seperti mengajarkan hal yang sama. Bahwa rezeki itu mengikuti langkah. Bahwa hidup bergerak bersama keputusan kecil yang kita ambil. Bahwa keberanian tidak harus besar untuk terlihat. Kadang ia muncul dalam bentuk pisang kukus dan panci kecil.

Untuk para sarjana muda, jangan takut berwirausaha. Jangan menunggu semuanya siap. Jangan menunggu dunia memberi tempat dulu. Mulailah dari yang kecil. Dari yang bisa dilakukan hari ini. Karena langkah kecil itulah yang suatu hari menjadi pondasi langkah besar.

Dan siapa tahu, pada suatu Minggu pagi, orang-orang berhenti di depan lapak Anda. Lalu berkata, seperti saya berkata pada Ferdi pagi tadi: “Kamu hebat. Kamu sudah memulai.”